L’Orfeo, 1607

Claudio Monteverdi

Enregistré à Madrid en 2008 / DVD 2009

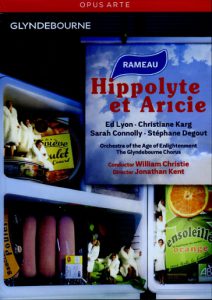

Mis à part une Didon et Enée décevante à l’Opéra-Comique en décembre 2008 où j’avais copieusement baillé, le travail de William Christie me captive. Il y a chez lui un enthousiasme, une audace, une joie évidente à diriger son ensemble, à proposer une musique, à relire des partitions d’époque souvent limitées dans leur notation pour nous offrir les plus belles couleurs qui soient. Vous connaissez beaucoup de chefs qui dirigent avec un sourire jusqu’aux oreilles et qui n’hésitent pas à aller danser sur scène en fin de spectacle avec toute la troupe (ceux qui ont vu et applaudi les Indes galantes en 2003 comprendront) ? Aucune emphase, aucune raideur, aucune dévotion coincée mais une hyper-sensibilité, un ressenti de la musique très personnel et reconnaissable même pour un sourd, un virtuose de la nuance.

On retrouve tout cela dans cette version de l’Orfeo. Si j’ai un peu tendance à m’éterniser sur les mises en scène, ce spectacle donné à Madrid est d’abord une fête de la musique. Les Arts Florissants (ensemble et chœur) sont dans une forme sensationnelle : les musiciens ne sont pas enfouis dans un cul-de-basse-fosse mais élevés, à quelques marches du niveau de plateau ce qui leur donne un lead incontestable : les instruments s’expriment à tour de rôle, s’écoutent, se répondent (suavité des violons, délicatesse de la harpe et du théorbe), aussi agiles dans les madrigaux que dans les lamenti, enchaînant selon le livret raffinement, énergie, fulgurance, allégresse, puis drame, douleur, souffrance, enfin, bonheur et exultation. La tenue parfaite ne faiblit pas, à la fois implacable et souple. Après la version pétrifiée de révérence de Savall, ce dynamisme, ce bonheur communicatif enchantent.

Pier Luigi Pizzi fait mieux que Delfo (ce qui n’est pas une prouesse, vu d’où l’on partait) mais pêche encore par excès d’hommage (quelle est cette manie inutile de costumer les musiciens ?). J’attendais des choix plus baroques, plus audacieux, surtout dans les deux premiers actes, autre chose qu’un pseudo-palais ducal apparaissant au milieu du plateau pour un « théâtre dans le théâtre ». L’atmosphère très Renaissance (les costumes semblent sortir d’une toile de Véronèse) laisse place dans les III et IV à des tableaux de toute beauté (étonnement proches du symbolisme), plus modernes, dépouillés : Pizzi sort enfin de son musée pour plonger aux enfers. Le choc visuel est frappant, Orphée redevient un simple mortel sans attache historique en approchant Caron.

Le choix de Dietrich Henschel dans le rôle d’Orphée a fait couler de l’encre : ce baryton n’est pas un spécialiste de Monteverdi ni de la musique baroque (pas de Haendel au compteur, mais du Berg, du Korngold, du Mozart un peu, du Wagner beaucoup). C’est peu dire qu’il sidère. Sa voix un peu sèche, qui manque de souplesse pour chanter ce répertoire, apporte une vision totalement différente du personnage : rien de douceâtre, de rond, d’onctueux. Cet Orphée-là, efflanqué physiquement, ne cherche pas à émouvoir, à charmer, même dans ses plaintes : c’est un homme ardent, vif, nerveux, doté d’un orgueil sans limite qui aura raison de lui. Même s’il est vrai qu’il peine un tantinet dans le I, les vocalises redoutables du « Possente Spirto » dans le III sont assumées sans savonnage.

Résultat : Christie 1/Savall 0

Bon, voilà un enthousiasme entraînant ! J’ai moi aussi une grande tendresse pour William Christie. C’est sans doute le musicien qui a ouvert mes oreilles au baroque il y a de nombreuses années de cela. Le seul reproche que j’arrive à lui faire, parfois, c’est de tirer certaines oeuvres vers le « joli ». Son plaisir à diriger reste toujours un bonheur pour ceux qui l’écoutent. Ton article m’a redonné l’envie d’aller voir cet enregistrement des Indes galantes dont tu nous parles… Un remède à la morosité !

Tout à fait d’accord avec ta remarque concernant le petit défaut de W. Christie : sa version du « Retour d’Ulysse » est en effet un peu « gentille » et manque de contraste. Bon w-end à toi.